Das Siegerprojekt schafft städtischen Freiraum

36 Projekte für Microliving-Wohnungen haben Architekturstudierende für den Wettbewerb Hawa Student Award 2020 eingereicht. Jurypräsident András Pálffy erklärt, worin die Herausforderungen lagen – und womit ihn das Siegerprojekt überraschte.

Nur wenige Auszeichnungen sind bei Studierenden der Architektur in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich so begehrt wie der Hawa Student Award. Im Zentrum seiner Ausgabe 2020 stand das Microliving. Als Schauplatz für die fiktiven Bauprojekte diente das rund 7000 Quadratmeter grosse Areal des Busbahnhofs in Zürich, Schweiz. Gesucht waren überzeugende Lösungen für ein Wohnhaus mit 250 bis 300 kleinen Appartements inklusive gemeinsam genutzter Räume wie etwa Aufenthaltsbereiche und Coworking Spaces. Der bestehende Busbahnhof musste dabei harmonisch ins Projekt integriert werden.

Herr Pálffy, Sie sind seit über 30 Jahren als Architekt und Professor tätig. Wie haben sich in dieser Zeit die Wohnbedürfnisse im städtischen Umfeld verändert? Vor 30 Jahren standen in den Städten wesentlich mehr Baugrundstücke zur Verfügung. Entsprechend war der Kostendruck auf den Wohnungsbau geringer als heute. Damals waren wir beim Wohnungsbau nicht so gefordert wie in der heutigen Wachstumsphase. Die hohe Nachfrage nach Wohnraum in den städtischen Zentren hat den Spielraum eingeengt und führt zu einem ökonomischen Druck bei der Planung von Wohnungen, damit diese bezahlbar bleiben. Die heutigen Anforderungen an eine Wohnung sind hoch: Sie muss den Bewohnern auf knapper Fläche ein Maximum an Spielraum und an räumlicher Verfügbarkeit bieten. Interessant zu beobachten ist aber auch die Tatsache, dass aufgrund der sinkenden privaten Wohnfläche und der zunehmenden Bebauungsdichte die öffentlichen Aussenräume an Bedeutung gewinnen und aufgewertet werden. Damit erweitert sich die Vorstellung von Wohnqualität auch auf die Aussenräume.

Stadtgestalter

András Pálffy, geboren in Budapest, ist Professor der Technischen Universität Wien und Vorsteher des Instituts für Architektur und Entwerfen. Von 2007 bis 2013 war er Präsident der Vereinigung bildender KünstlerInnen Wiener Secession. Seit 1988 führt er ein Architekturbüro mit Christian Jabornegg in Wien.

Lange war eine grosse Wohnung ein Statussymbol. Jetzt verzichten jüngere Leute vermehrt zugunsten einer zentralen Lage auf Wohnfläche. Entsteht ein Gegentrend?

Dieser Eindruck trügt. Er blendet die Familienphase aus, die es bei einer Mehrheit der Leute auch heute noch gibt. Ich glaube eher, dass das Wohnen in kleinen, zentral gelegenen Wohnungen aus zwei Gründen praktiziert wird. Da ist zum einen die Phase im Leben, in der man nur minimale Ansprüche an seine Wohnumgebung hat. In dieser Zeit legt man die wirtschaftliche Basis, die es einem später ermöglicht, in ein höherwertiges Wohnumfeld zu wechseln. Zum anderen gibt es vermehrt Leute, die sowohl in der Stadt als auch auf dem Land leben. Sie verbringen aus beruflichen Gründen zwei bis drei Tage pro Woche in der Stadt und möchten in dieser Zeit nicht in einem Hotel leben. Deshalb mieten sie sich ein kleines Appartement, das wenigstens ein bisschen Individualität ermöglicht. Den Rest der Woche verbringen diese Leute in ihrem Hauptwohnsitz auf dem Land, wo man sich wesentlich mehr Wohnraum leisten kann. Dieses Modell liegt meiner Meinung nach im Trend und wird durch gute Verbindungen des öffentlichen Verkehrs verstärkt.

"Viele Leute haben zwei Wohnsitze: Einen in der Stadt und einen grösseren auf dem Land."

Welchen Stellenwert wird Microliving künftig in den europäischen Städten haben?

Die Städte in Europa sind sehr unterschiedlich. Microliving wird in Zukunft vor allem dort eine wichtige Rolle spielen, wo der Boden knapp ist. Hier sind freie Wohnungen rar und teuer. Der Markt muss entsprechende Angebote schaffen.

Welche besonderen planerischen Ansprüche stellen die minimierten Wohnungen?

Eine besondere Herausforderung liegt darin, auf der sehr kleinen Fläche ein Wohnumfeld zu bieten, das sich verändern lässt und auf immer wieder neue räumliche Wünsche reagieren kann.

Diese Veränderbarkeit lässt sich über flexible Grundrisse und durch bewegliche Elemente erreichen. Gibt es dabei eine Hierarchie?

Meine Haltung ist klar: Egal, welche Art von Wohnbau man macht, die Qualität wird immer durch die maximale Verfügbarkeit des Raums bestimmt. Es darf also keine Fläche verschwendet werden und die Räume sollten mehrere Funktionen übernehmen können. Ist die Wohnfläche klein, muss man es sich als Architekt sehr wohl überlegen, wie sich diese Qualität erzeugen lässt. Dabei können auch flexibel einsetzbare Raumelemente eine Rolle spielen.

Sie haben die Jury des diesjährigen Hawa Student Awards präsidiert. Welche Bedeutung haben von Unternehmen ausgelobte Architekturwettbewerbe für die Studierenden?

In erster Linie reizt die Studierenden die Auseinandersetzung mit einem spannenden Thema und natürlich auch die Aussicht auf das Preisgeld. Zudem hilft die Wettbewerbsteilnahme unter Umständen bei einer späteren Bewerbung.

Was ist für Sie selber die Motivation, bereits zum dritten Mal in der Jury des Awards dabei zu sein?

So sentimental das klingt: Es ist zum einen meine Sympathie zu den Produkten von Hawa Sliding Solutions, die ich seit meiner Studienzeit kenne und schätze. Zum anderen ist die Verbindung der Leute von Hawa Sliding Solutions und mir über die Jahre gewachsen. Wir haben eine gegenseitige hohe Wertschätzung.

Der Hawa Student Award 2020 forderte von den Studierenden Lösungsvorschläge für ein Microliving-Projekt mitten in Zürich. Worin lagen die grössten Herausforderungen?

Schwierig war das Spannungsfeld zwischen der optimierten Wohnform und der städtebaulichen Lösung. Dabei musste man sich überlegen, ob nur die Wohnung auf kleiner Fläche räumlich verdichtet sein muss, oder ob auch der gesamte Bau im Kontext des Quartiers zu einer starken Nachverdichtung führen soll. Anders ausgedrückt: Die Frage nach der gesellschaftlich verträglichen Dichte musste nicht nur für die einzelne Wohnung beantwortet werden, sondern auch auf der Makroebene – also vom städtischen Umfeld bis hin zur Schlafkoje.

Gewonnen hat ein Projekt, das als Lösung ein schlankes Hochhaus vorschlägt. Was zeichnet diese Arbeit aus?

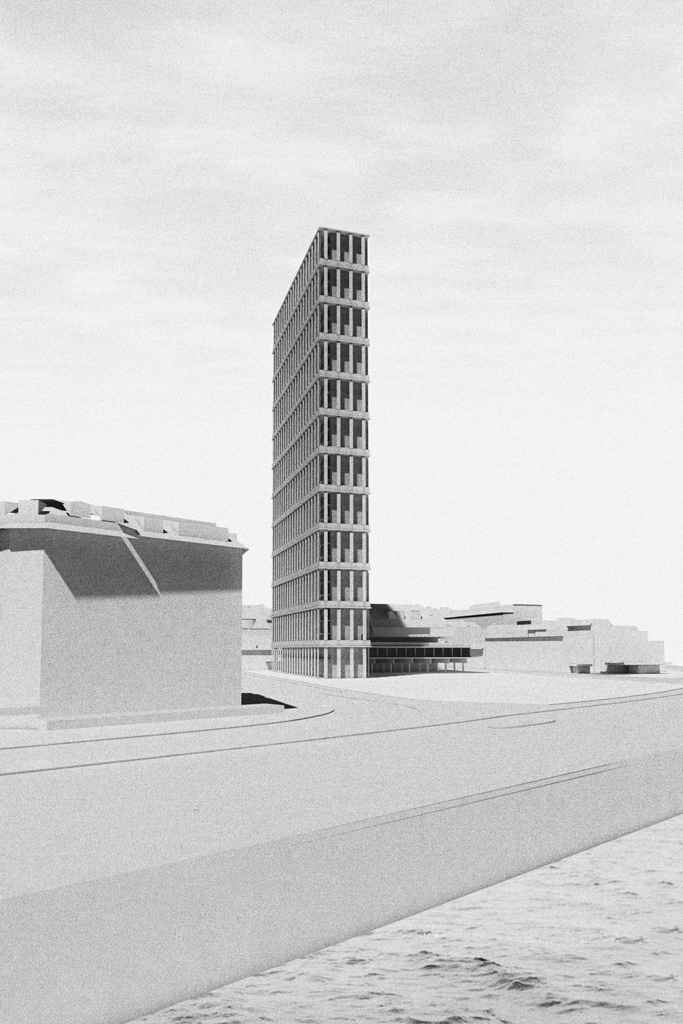

Zuerst einmal die Klarheit und die Selbstverständlichkeit, mit der die Verfasser die Abstellanlage für die Busse auf einer offenen Fläche anordnen. Mit dieser Lösung entsteht viel städtischer Freiraum und die Bäume auf dem Areal müssen nicht gefällt werden. Trotzdem bleibt Platz für eine genügende Anzahl von Parkbuchten für die Busse im Gebäude selbst, wo die Passagiere im Trockenen ein- und aussteigen können. Das Hochhaus überzeugt ebenfalls. Es trennt zum einen die privaten und die gemeinsam genutzten Räume klar in unterschiedliche Volumen. Zum anderen ist es vertikal in übersichtliche Einheiten unterteilt, die jeweils über drei Geschosse reichen. Und schliesslich gefällt mir, dass der Fussabdruck des Neubaus in der Stadt relativ klein ist und an die bestehende Bebauung anschliesst.

1. Preis

Ensemen

Verfasser: Nathalie Birkhäuser, Roman Venzin

Hochschule: Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW

Preisgeld: 5500 Franken

Die Parzelle, auf der sich heute der Busbahnhof in Zürich befindet, stellte die Studierenden vor knifflige Herausforderungen: Zum einen bildet der Platz heute eine grosse Freifläche und sorgt mit seinem Baumbestand für Grün im Quartier, zum anderen musste das fiktive Neubauprojekt einen Übergang zur im Nordwesten angrenzenden, kleinteiligen Bebauung finden. Nathalie Birkhäuser und Roman Venzin gelingt es, mit einer klaren Setzung der Gebäude allen Anforderungen gerecht zu werden: Sie bringen alle Nutzungen in einem schlanken, scheibenförmigen Hochhaus sowie einem zweigeschossigen Anbau unter, der rechtwinklig am Hauptgebäude andockt. Die beiden Bauten stehen in der Südwestecke der Parzelle. Sie spielen so den Platz frei und ermöglichen es gleichzeitig, einen Grossteil der Bäume zu erhalten. Die Jury überzeugte nicht nur

die Positionierung und Form der Gebäude, sondern auch deren innere Zonierung sowie die Gestaltung der einzelnen Wohneinheiten. Im Parterre des zweigeschossigen Anbaus sowie im Sockelgeschoss des Hochhauses sind die gedeckten Ein- und Aussteigeplätze für die Busse sowie die Infrastruktur für die Passagiere untergebracht. Das Geschoss darüber bietet Platz für die gemeinsam genutzten Räume der Hausbewohner. Die 264 Wohneinheiten, davon 198 mit einem und 66 mit zwei Zimmern, werden alle im Hochhaus untergebracht. Trotz knapper Fläche bieten die einzelnen Appartements unterschiedliche Nutzungszonen mit einer hohen Wohnqualität. So etwa eine Nische mit Fenster fürs Bett, einen Wohnbereich, einen kleinen, privaten Balkon nach Südwesten und einen halbprivaten Aussenraum im Bereich des Laubengangs auf der Nordostseite.

2. Preis

ZCP-Galeriewohnen am Zürcher Carpark

Verfasser: Christian Bischoff, Jonas Trittmann

Hochschule: Leibniz Universität Hannover

Preisgeld: 4500 Franken

Das Herzstück des Projekts von Christian Bischoff und Jonas Trittmann bildet eine quadratische Wandelhalle – ein 35 mal 35 Meter grosser, überdachter Stadtraum. Er dient nicht nur als Wartebereich für die Buspassagiere, sondern auch als Marktplatz oder Ausstellungsfläche. Gefasst wird die Wandelhalle auf der nordwestlichen und der nordöstlichen Seite durch zwei L-förmig angeordnete Wohntürme mit 11, respektive 19 Geschossen. Sie sind durch einen gemeinsamen Erschliessungsturm zwischen den beiden Gebäudeteilen verbunden. Im Erdgeschoss des niedrigeren Wohnturms befinden sich die mit grossen Klapptoren verschliessbaren Ein- und Aussteigezonen für die Buspassagiere. Jeweils zwei Geschosse mit Wohnungen bilden eine Einheit innerhalb des Gebäudes mit einem gemeinsam genutzten Wintergarten, der auch als horizontale Erschliessung dient. Der Jury gefielen am Projekt insbesondere die gescheite Positionierung der Baukörper auf dem Grundstück und die klare Trennung der öffentlichen und privaten Nutzungen.

3. Platz

Zwei

Verfasser: Jiahui Zou, Jiaying Zhu

Hochschule: Universität Stuttgart

Preisgeld: 2000 Franken

Der Vorschlag von Jiahui Zou und Jiaying Zhu legt grossen Wert auf die Qualität der öffentlichen Aussenräume. Den Busbahnhof ordnen sie deshalb im ersten Untergeschoss an, die Wohnungen und die gemeinsam genutzten Räume für die Bewohner in einem scheibenförmigen Hochhaus, das quer zu den beiden parallel am Grundstück vorbeilaufenden Strassen steht. Das Gebäude teilt die Parzelle in einen öffentlichen Platz im Südosten und eine Grünfläche im Nordwesten. Ein zentraler Erschliessungskern in der Hausmitte verbindet nicht nur alle Geschosse miteinander, sondern beherbergt auch einen Teil der gemeinsam genutzten Räume. Ein Element, das die Jury ebenso überzeugte, wie die Ausgestaltung der einzelnen Appartements. Diese bieten dank geschickter Anordnung von Bad, Küche, Wohn- und Schlafbereich auf nur 22 Quadratmetern Fläche sogar einen frei gestaltbaren Bereich für die Bewohnerinnen und Bewohner.

Hochkarätige Jury

Die 36 Arbeiten wurden durch eine Jury unter der Leitung von András Pálffy, Professor an der Technischen Universität Wien, beurteilt. Ihm zur Seite standen die Hochschulprofessorinnen und -professoren Bettina Götz (Universität der Künste in Berlin), Annette Spiro (ETH Zürich), Hans Gangoly (Technische Universität Graz), Hermann Kaufmann (Technische Universität München) und

Dominique Salathé (Fachhochschule Nordwestschweiz). Verstärkt wurde das Gremium durch Heinz Haab, Geschäftsleiter der Hawa Sliding Solutions sowie durch Anke Deutschenbaur, Projektleiterin Marketing und Kommunikation des Unternehmens als Sachpreisrichter. Die gesamte Preissumme des Hawa Student Award beträgt 12000 Franken.